Всех родителей волнуют вопросы: как понять своего ребёнка, как преодолеть определённые сложности взаимоотношений, как найти компромисс при взглядах на будущее в семье.

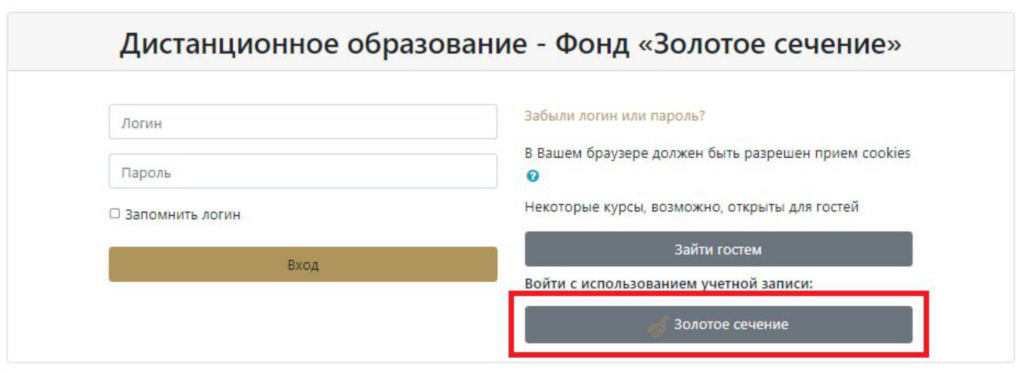

В рамках проекта «МОСТ» специалистам лаборатории психолого-педагогического сопровождения Фонда «Золотое сечение» поступают подобные вопросы от родителей и подростков. Сегодня наша публикация посвящена родителям.

Большинство мам и пап современных школьников родом из прошлого века, а значит, другого технологического мира. И чтобы им понять современных детей и подростков, их необходимо их хорошенько узнать. 21 век – время высокой скорости и доступности любой информации, практичности, самовыражения и самореализации.

Согласно теории поколений, период с 2004 года – это период «зумеров» (поколение Z) и поколения «Альфа» (дети, рожденные с 2011 г.).

Представители этих поколений живут в «бесшовном» мире – для них отсутствуют границы между реальным и виртуальным пространством. Они могут легко перемещаться между мирами, выстраивать и поддерживать общение между континентами, в разных часовых поясах и на иностранных языках, не чувствуя себя при этом перегруженными. Исходя из этого, нужно понимать, что, когда взрослый говорит ребенку «ты слишком много сидишь в интернете» или «ты слишком много времени чатишься» для альфы это звучит как «ты слишком долго гуляешь на улице» или «ты слишком много разговариваешь с друзьями». Находиться в интернете для них – естественная потребность. Дети этого поколения растут в условиях сервиса и удаленных услуг: доставка готовой еды, любые покупки в интернет-магазине, запись к врачу, покупка билетов в любую точку планеты и даже государственные услуги.

У них нет конкретного авторитетного источника знаний, которому они могут доверять безоговорочно. Их не испугать бабайкой и страшилками о том, что если съесть снег, то заболеешь ангиной, – они сами прочитают откуда берется ангина и как это связано со снегом. Они найдут ответы на любые вопросы, начиная с того, как поменять стержень в шариковой ручке, до законов термодинамики.

Главная мотивация этих поколений – интерес. Отсутствие скуки и захватывающие задачи – часть состояния комфорта поколения Z и А. Они могут в короткий срок решать несколько задач одновременно без потери качества, – в этом состоит преимущество поколения, но им важно знать почему он это делает и зачем ему это необходимо, каков будет результат его усилий.

Дети поколения 21 века точно должны знать «правила игры». Они могут выполнять задачи качественно и в срок! Но им важно видеть в родителе и учителе не начальника, надзирателя, а человека. Он должен знать чёткие сроки и границы, и понимать, что несоблюдение сроков (правил) наказуемо (повлечет за собой негативные для него последствия). Родителям необходимо четко оговаривать все «правила игры» заранее.

Принцип быстрого результата – еще одна мотивационная составляющая деятельности новых поколений. Они могут выполнять только те задачи, которые реально осуществимы и результат будет максимально быстрым. Им очень важно заранее увидеть очевидную выгоду от приложенных усилий.

В каждой поставленной задаче родителю нужно указывать сроки и ответственность. Нет смысла говорить ребенку: «Ты должен знать физику на «четыре» – есть смысл предложить разобрать конкретную маленькую тему – ту, которая вызвала затруднения, потом еще одну и еще одну, тем самым приблизиться к большой цели (в данном случае «четверке» по предмету).

Принцип награды – третья движущая составляющая современных детей и подростков. Они не могут ждать, – их горизонты очень близки, их желания на любом уровне потребностей всегда очень быстро удовлетворяются. И тут родители детям должны ограничить не только срок исполнения задачи, но и пообещать срок достижения первых побед. Победы должны быть очевидны. «Вот видишь, сегодня ты научился складывать двузначные числа! Поздравляю!» Важно вместе подытоживать результаты.

Представителей поколения «Альфа» легко уколоть и обидеть, ведь у них нет сильных психологических защит, они не натренированы на выживание и борьбу. «Альфа» является первым поколением в России, которое не наказывают физически, и они плохо воспринимают агрессию в свою сторону. Дети отличаются повышенным чувством самодостоинства с раннего возраста и общаются со старшими на одном уровне, что нередко вызывает недовольство взрослых.

Они мгновенно утрачивают интерес к чему-либо, их трудно поразить или осчастливить. Часто они беспомощны и несамостоятельны (инфантильное поколение) по сравнению с предшественниками, их воспитывает поколение, хорошо усвоившее «уроки 90-х». Нынешних детей практически не отпускают во двор одних, их «охраняют», их чрезмерно опекают, им не дают проявлять самостоятельность в простых делах, их ограждают от домашних дел и забот. Часто родители решают элементарные вопросы за них, не давая возможности сталкиваться с трудностями, а, значит, у детей нет возможности научиться их преодолевать с помощью собственных решений и действий. Однако, в противоречие, родители ждут от них больших результатов – они непременно должны быть впереди всех и в будущем добиться успехов в карьере, – им организуют развивающее обучение с горшка, им нанимают армию репетиторов.

Что делать родителям?

Не усердствовать с запретами. Особенно с запретами, объяснить целесообразность которых вы не в силах. Пусть на один запрет приходится два разрешения (Например, прыгать на кровати нельзя, можно на полу и на батуте). Обсуждайте правила и ограничения вместе, научитесь выслушивать и слышать собственного ребенка.

Не отгораживать от информации, а помогать ее систематизировать и находить в проверенных источниках. Учить думать критически.

Поощрять стремление к самореализации. Давать возможность пробовать новое, предлагать разнообразные виды деятельности. Поддерживать и развивать интересы ребенка, следовать им.

Не загонять своего ребенка в рамки интересов, – время покажет какие навыки и в какой момент жизни ему пригодятся. Позвольте ему выбирать свой собственный путь.

Не поучать фразами типа «Я в твои годы», «Вырастешь – поймешь», «Посмотри на Петю, он уже умеет, а ты нет». Это худший подход в педагогике.

Делиться своими представлениями о жизни. «Я тоже волнуюсь, так как это со мной происходит впервые», «Я не согласна с мнением главного героя этого фильма, я думаю иначе», «Мне кажется, что это устроено так. Но я готов выслушать другую позицию».

Уважать их мнение. Даже если вы его не разделяете. «У тебя интересная позиция, я её принимаю, хотя придерживаюсь иного мнения», «Для меня лично это не приемлемо, но каждый человек сам отвечает за последствия таких действий».

Поддерживать здоровые отношения. Не играть роль надзирателя и диктатора, а быть наставником, мастером и старшим товарищем. Но никогда не «включайте» в себе ребенка. Ваши «детские» реакции дезориентируют незрелую психику. Вы – старше, мудрее, опытнее и ответственность за состояние ваших отношений лежит на вас.

Вникать в их интересы, учиться у них. Поверьте, вам есть чему научиться у ваших детей. Например, «Зумеры» и «Альфы» с легкостью осваивают современные инструменты монтажа в смартфонах и пользуются искусственным интеллектом. Изучать современные тенденции и интересы детей означает оставаться с ними в одном мире.

Поддерживать авторитет других взрослых. Никогда не обсуждайте другого родителя, членов семьи, педагогов, тренеров и их действия в присутствии ребенка в негативном ключе. Делайте акцент на сильных сторонах человека.

Помогать «оставаться в реальности». Избежать гаджет-зависимости можно в совместной «реальной» деятельности. Вместе гуляйте, играйте в настольные игры, привлекайте к приготовлению пищи, читайте по очереди, делайте уборку, лепите из теста, смотрите фильм, болтайте на различные темы. В век больших скоростей важно не количество совместно проведенного времени, а их качество. Придумайте вместе правила, направленные на ограничения использования гаджетов. Например, за общим столом во время обеда и ужина никто из членов семьи не пользуется гаджетами. Неукоснительно следуйте этому правилу и первыми подавайте пример.

Поощрять за старание. Хвалите ребенка не столько за результат, сколько за усердие, которое он прилагает к достижению этого результата.

Давать детям проявлять самостоятельность. Золотое правило педагогики гласит: «Никогда не делайте за ребенка то, что он может сделать сам». Посильные трудности детям жизненно необходимы. Приходите на помощь только в том случае, если ребенок просит вас о ней.

Давать детям возможность ошибаться и размышлять над результатом. Проявляя самостоятельность, дети конечно же, совершают ошибки. Это нормально. Ошибки дают возможность понять, как можно исправить положение и в следующий раз сделать лучше. Расхожее мнение, что умный учится на чужих ошибках – это всего лишь миф. Мы все учимся только на собственном опыте.

Не бойтесь простить профессиональной помощи и научите детей этому. Каждая семья и каждый человек время от времени сталкивается с различными проблемами, в том числе с проблемами отношений между людьми и с самим собой. Мудрые взрослые не боятся просить помощи у специалистов. Педагоги, психологи и медики – соратники и партнеры в деле воспитания.

Станьте надежной опорой для вашего взрослеющего ребенка! Задавайте вопросы экспертам лаборатории психолого-педагогического сопровождения Фонда «Золотое сечение» и участвуйте в проектах «МОСТ»!